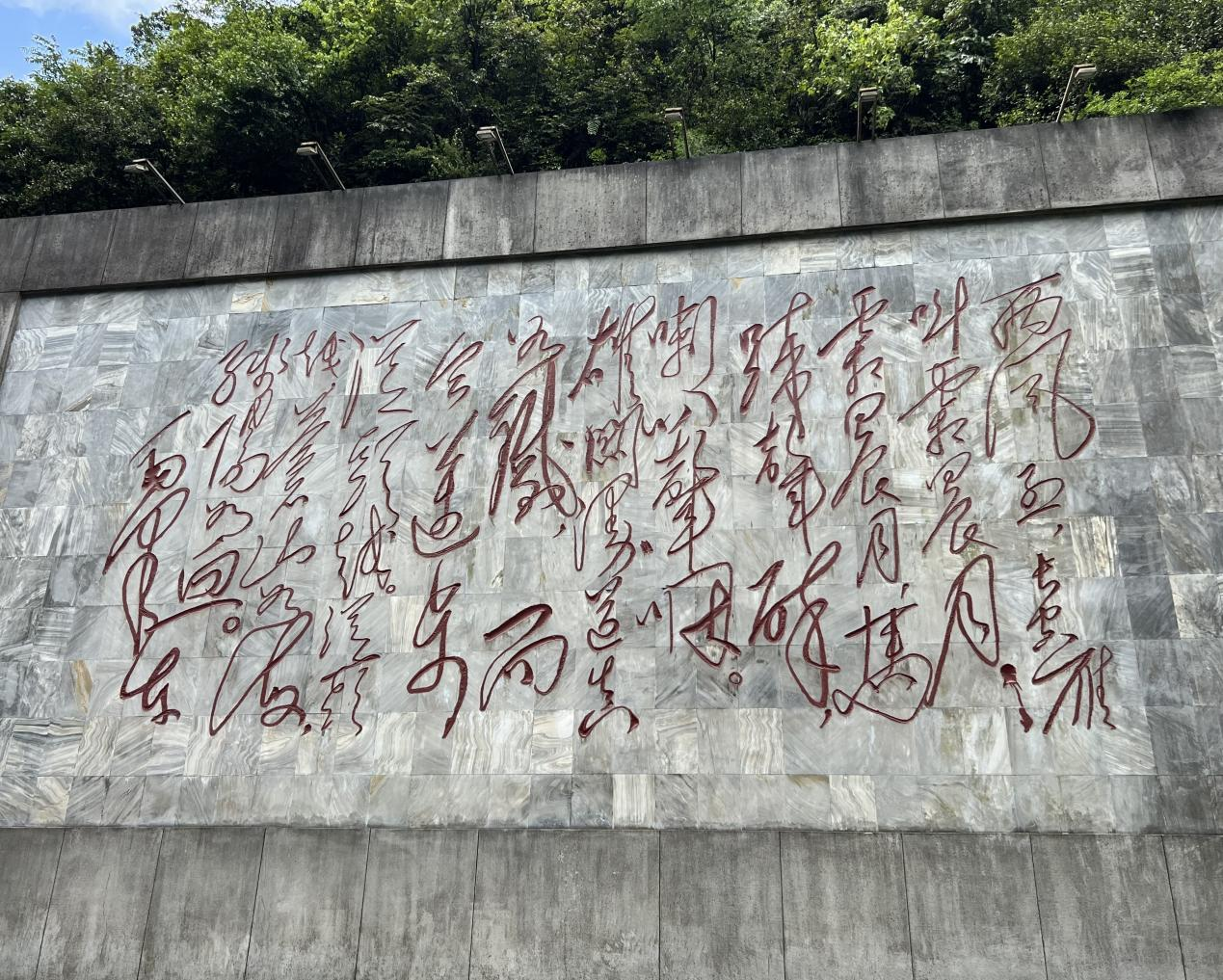

“山势西来万马奔,大娄一勒九旗屯。”为了传承与弘扬伟大的娄山关精神,缅怀革命先烈,从革命英烈的事迹中汲取力量,西北工业大学“薪火相传,筑梦黔北”实践队于8月7日前往娄山关红军战斗遗址进行实地参观学习。

十八弯,路百千,爬得云升瞰峰峦

晨起,炅微之间,实践队来到大娄山脚下,整个山关在清冷之中显得肃然静默。

娄山关亦称太平关,是川黔交通要道上重要关口,为大娄山脉主峰,海拔1576米。其北拒巴蜀,南扼黔桂,为黔北咽喉,兵家必争之地,素有“一夫当关,万夫莫开”之说。历史上的黔北农民起义,两次娄山关战役均发生于此。

山路弯多路陡,一行人沿着盘山公路缓缓向上。听到路人介绍,如今平整的公路在过去是车子都很难开上的崎岖泥泞的山路,不由回想,曾经在娄山关战役中,以钟赤兵前辈为代表的战士们更是在雨雾交加、泥泞纵横的恶劣环境中对着敌军怒吼而上,踏烟冲锋,使得“双枪兵”丢盔卸甲,如潮而退。他们的英勇奋斗不仅是共产党人初心的践行,更是其身上使命的担当,唯此才能在时代的征程中创造一个又一个的奇迹,在历史的画卷上留下浓墨重彩的印记。

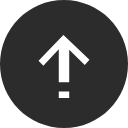

路过半程,映入眼帘的是毛主席题写的《忆秦娥·娄山关》,苍劲有力的笔法中彰显了革命伟人指点江山的豪情。挥洒自如的字体之间,让我们体会到了“西风烈,长空雁叫霜晨月”的长征战役的壮烈艰险;体会到了“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越”的壮志豪情;体会到了娄山关“苍山如海,残阳如血”的苍凉壮阔。革命战士们坚韧不拔,百折不回的英雄气概在这阕词中展现的淋漓尽致,令人赞叹不已。

《忆秦娥·娄山关》诗词碑

历经一个多小时的攀爬,“西风揽胜”的墨色石碑映入眼帘,我们的视野也豁然开朗:茫茫大娄山,一关接一关,其山百态千姿,无不险峻,其水蜿蜒连绵,皆是湍急,淡薄云雾连接山与山间,在西风台上一览无余。西风台附近的雕像重现了当年红军长征娄山关大战的场景,毛泽东同志大手一挥,指挥作战,颇有从容不迫,胜利在望的气势。而我们也将带着他们的这份气派,一步一步开启中国的新篇章,在这个日新月异,充满挑战的时代,为国为民建功立业,不断奋进,谱写新时代的华章。

实践队员在西风台上合影

西风台碑及石像

抚锈红,越壕沟,沙场无声言不易

晌午,光至。一股又一股的热浪弥漫在青葱的山谷中。

一尊锈迹斑斑的火炮静静矗立在山地之中,斑驳的红锈与伤痕无言地陈述往昔战场的种种,告诫世人和平的来之不易。大娄山曾是战士们的激战场,实践队沿着其间遗存的壕沟缓步行走。在壕沟之中,一尊尊昔日英烈的雕像伫立,或怒吼,或专注,或悲痛……昔日红军英勇作战的种种景象在眼前徐徐展开,实践队怀着庄严肃穆的心情,追忆先贤的英勇身姿。就是这样一个个决绝而又坚毅的身姿,支撑起了长征的伟大胜利,为后世留下了弥足珍贵的精神财富。

实践队员穿越壕沟

胜利广场浮雕壁

烈士纪念碑

忆往事,念昔容,不忘初心延赤情

夕来,情生。迎着落日余晖,实践队员们前去参观娄山关陈列馆。我们先后了解了红军战士们行军路程中的生活物品和战斗装备、娄山关战役和跨雪山越草地等长征路途中的种种艰辛、将士们对于长征磨难的追忆回味等等。其中彭德怀同志强夺天险,巧过绝壁,幽径通板桥的机智勇敢,不畏牺牲令我们震惊赞叹。最后我们在战士画像厅中缅怀追思先辈,跨越时间的长河,学习前辈们那份砥砺前行、为国为民的初心与使命,坚定了要在未来发光发热的信念。

实践队员回顾红三军团简史

实践队员参观战士画像厅

硝烟散去,烽火已熄,但一路征程残留的陈迹,却见证了中国共产党创业之艰辛、道路之曲折、奋斗之万难。万里长征路遥迢,青史长留照古今。在今昔光影的重叠中,我们有深切的感受:在共产党人面前,没有跨不过的雄关,伟大的长征精神已经深深融入到中华民族的精神生命中,这把精神火炬将一直传承下去,永不熄灭!

(审稿:梁韵基 万海东)